Mostra n. 124

ARTISTA: VASCO BENDINI

A CURA DI: LUIGI MENEGHELLI

PERIODO: 10 OTTOBRE 2015 – 27 FEBBRAIO 2016

INAUGURAZIONE: 10 OTTOBRE, ORE 18:30 – 21

“In me vive una necessità ineluttabile di immaginarmi come spogliato ogni volta che mi trovo nel mio studio, vuoto e silenzioso, di fronte alla tela vergine. Ad ogni inizio mi gioco tutto come nel battesimo”. Sono appunti che Vasco Bendini (Bologna 1922 – Roma 2015) traccia in anni tardi, quando ha già sperimentato tante immersioni e tanti lavacri dentro l’oscura necessità della materia: quando ha già vissuto tante soste inquiete, attese millenarie, miracoli di resurrezione. Per lui, infatti, fin da principio è fondamentale l’attenzione ai sintomi, alle impronte, alle sopravvivenze, agli aliti che vengono dal profondo. Certo: compagno di strada degli “Ultimi Naturalisti” di Francesco Arcangeli (dei vari Morlotti, Mandelli, Moreni, ecc.), ma mai visceralmente coinvolto in incombenze e spessori vitalistici, quanto invece orientato a stendere “segni segreti”, che sembrano sempre sul punto di abolirsi, di dissolversi, prima che qualsiasi significato abbia avuto il tempo di “prendere”. E’ la volontà di porsi sempre al limite, nella zona dove i nostri sensi devono affinarsi e farsi quasi mediatici, telepatici per riuscire a vedere. Può trattarsi di una ricognizione spaziale, di una “visione paesistica”, dell’emergenza di un volto: tutto è invariabilmente ridotto a reliquia, a parvenza, a traccia fantasmatica.

Le venticinque tele (più un immenso olio su carta) presenti in mostra costituiscono una sorta di sintetica retrospettiva. E prendono avvio dai tardi anni ’50, quando le esalazioni sfuggenti, la dialettica dell’apparire/sparire conoscono una accentuazione dell’atto gestuale. L’immagine ora “si forma, si amplia, esalando in soffocanti baleni, trasudando in febbri dolenti” (ancora Arcangeli): anzi, si può dire che essa si identifichi proprio con i movimenti stessi della materia, quasi a documentare la volontà da parte di Bendini di maggior partecipazione, di intervento immediato, di focalizzazione dell’attimo in cui l’opera si compie. Lo dice lo stesso artista “Quando dipingo mi abbandono interamente a ciò che vado man mano facendo”. Non c’è più distinzione tra processo psichico e materia. Il pensare, il sentire coincidono con l’agire. Senza però con questo scivolare in un furente e cieco automatismo, in un incontrollato intervento del caso, quanto piuttosto facendo venire a galla memorie perdute, polveri del tempo passato, dettagli rimossi. Ed allora smarginature, erosioni, chiazze lucenti, stanno ad indicare la presenza di qualcosa che è poco definito ma tuttavia incombente, certo, ben radicato. E’ consapevolezza del fare, facendo; è analisi del processo stesso della pittura e del riconoscersi in essa, è produrre arte come autobiografia.

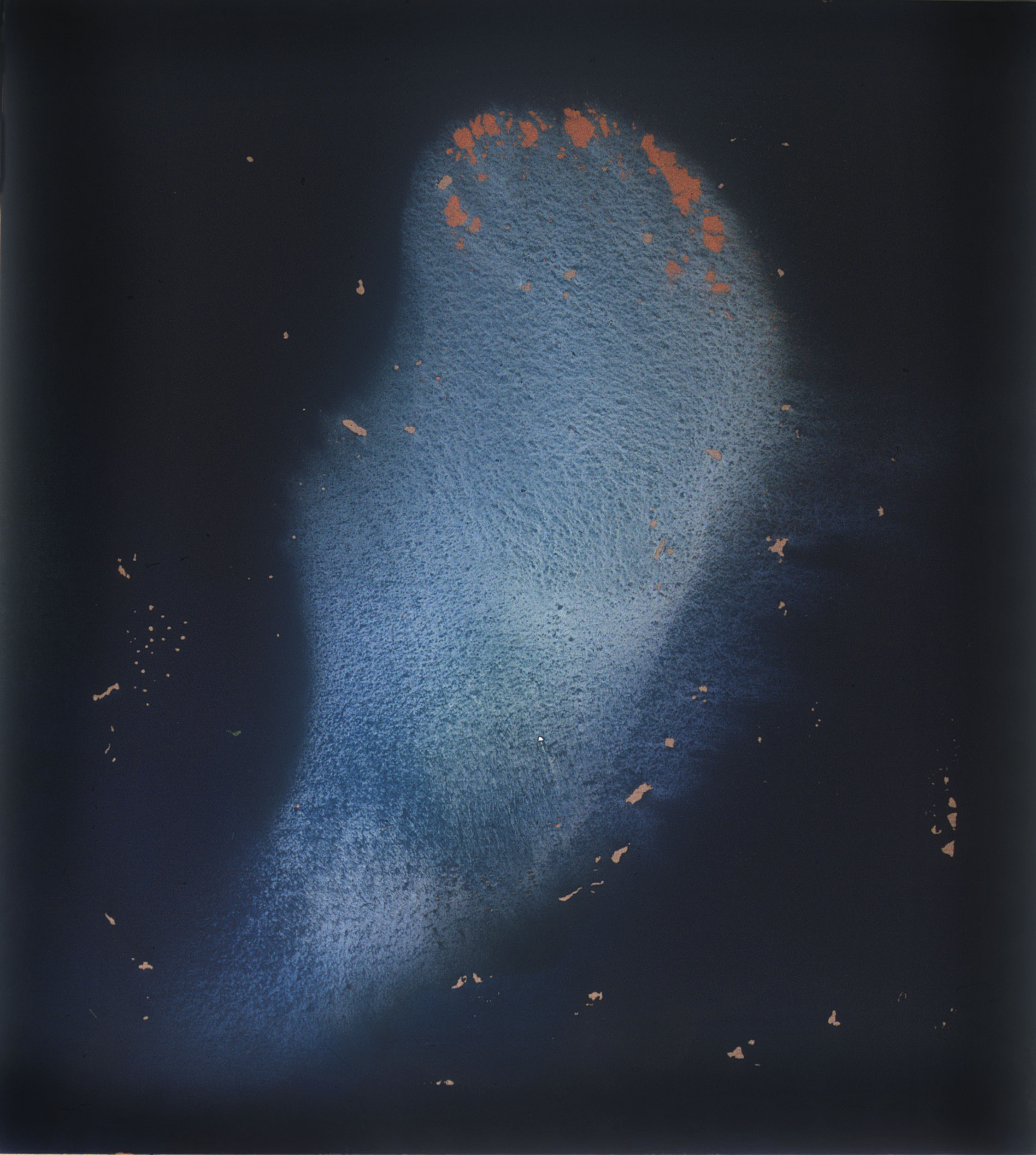

A metà degli anni ’60 Bendini sembra invece dichiarare la decadenza del quadro e ricercare una sempre più essenziale concentrazione di sé in oggetti, azioni, processi. Nasce una nuova attenzione alle cose che ci accompagnano nella nostra vita quotidiana: sedie, telai, celophane, specchi. Ma non si tratta di enfatizzare il valore estetico dei materiali, bensì di produrre una somma di valenze psicologiche e di stimolazioni sensoriali. Soprattutto si tratta di mostrare elementi “poveri”, interventi minimi, quasi sul punto di scomparire, ma soprattutto capaci di allargare la nostra soglia di percezione e di aprire un nuovo rapporto tra l’io e il mondo. In mostra, è vero, ci sono solo opere bidimensionali. Ma le precedenti esperienze oggettuali (o corpotamentali) portano dentro la superficie anche materiali extrapittorici, come paglia, colle, polveri di rame e d’argento. Così materia e colore accolgono dentro l’opera le cose esterne, come a mettere alla prova la tela o a far uscire il quadro dal quadro. “Si sente che l’opera ora offertaci, scriveva Renato Barilli, è ancora gonfia di una quantità d’azione, soltanto provvisoriamente schiacciata, ma pronta a riesplodere, a emanare di nuovo una sua profondità”. Si va oltre la dimensione storica della tela, per farne un supporto su cui può essere inserito perfino lo scarto o il rifiuto, ossia le tracce stesse del proprio vissuto.

Nei lavori successivi Bendini pare liberarsi da ogni sentimento di precarietà umana e da ogni ansia esistenziale per “dare voce” ad una pittura che si fa ampia, indefinita, aperta: vera leggerezza d’aria ed equilibrio instabile ed estremo del colore, vera propensione ad una dimensione cosmica ed armonica della visione. Gli stessi titoli ineffabili che l’artista bolognese impiega funzionano alla pari di indicazioni interpretative: Dove la luce ha luogo, l’immagine accolta, ecc. E’ come se la pittura, da eco trasfigurata di un mondo casualmente incontrato, si facesse pura eco di un paesaggio dell’animo. Ma, tra tante affermazioni di varietà e mobilità gestuali, emergono anche quelle di “luogo” e di “accoglienza”. E, questo, perchè non siamo mai di fronte ad una stesura unica, ma ad una serie di stratificazioni o velature cromatiche, ad un’idea di pelle o membrana, se non addirittura di corpo, anche se appannato, dissolto, continuamente trasceso. In fondo Bendini rimane sempre un “pittore di senso e di sensi, di un eros carnoso e carnale, o incarnato”, come fosse un segno di epifania celeste.